なんでカラダづくりが大事なの?

1. カラダづくりって運動が上手になるだけ?

いいえ、それだけではありません。カラダづくりは、子どもが元気に過ごし、自信をもって生きていくための大切な土台になります。ここでは、その理由をお伝えします。

2. 感性や社会性も、カラダから育つ

保護者の多くが、子どもの「表現力」や「社会性」を育てたいと願っています。実は、これらもカラダがしっかりしていることが大切だと、最近の研究で分かってきています。

3. 感覚を使って行動が生まれる

目や耳、皮ふ、筋肉などから情報を受け取り、それが脳に伝わって行動になります。このやりとりが繰り返されることで、子どもはさまざまな動きや考え方を身につけていきます。

4. やってみる、試してみる、またやってみる

「こうやってみたらどうかな?」と自分で考え、いろんな体験を重ねること。それが、カラダを通した学びであり、成長につながります。

5. カラダの経験が想像力を育てる

カラダを使って体験したことは、ただの動きにとどまりません。想像したり、考えたり、表現したりと、子どもの世界を豊かに広げてくれます。

6. 社会性はカラダの働きにも関係している

お友だちとうまく関わる力も、経験だけでなくカラダの状態が深く関わっています。実は、心の動きとカラダはつながっているのです。

7. 心と臓器とカラダのつながり

「ハアハア」「ドキドキ」など、感情はカラダの中の臓器の働きから生まれます。その臓器の調整は、自律神経というカラダのバランスをとる仕組みによって行われています。

8. 新しい副交感神経と社会性の関係

副交感神経の中でも「腹側迷走神経」は、表情や声、聴こえなどをコントロールし、社会的な行動にも関わる神経です。この神経が育つことで、人とのやりとりもスムーズになります。

9. 顔の動きが社会性を育てる

ニコニコ笑ったり、大きな声を出したり、顔をたくさん動かすことは、社会性を支える神経を活性化します。表情豊かな子は、人と仲良くなりやすいのです。

10. 「波長が合う」の正体

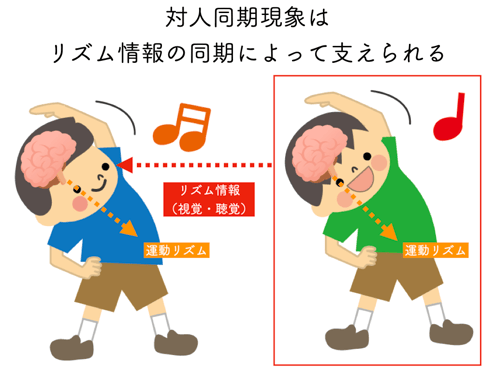

「この人とは気が合うな」という感じ。実はそれ、カラダのリズムが関係しています。拍手や歩くテンポが自然に合うことが、心のつながりにもつながるのです。

11. リズムが人とのつながりを作る

目や耳で感じたリズムをカラダで表現する。こうした「リズムの一致」が、思いやりや協力といった社会性のもとになります。カラダの動きって、すごいんです。

12. 社会性の土台になる「心の理論」

相手の気持ちを思いやる力も、カラダと心のつながりから生まれます。まずは自分の心とカラダがわかること。そこから、他人の気持ちにも気づけるようになるのです。

13. 背骨を動かすことが第一歩

社会性を育てるには、まずは背骨をいろんな方向に動かしてみましょう。ネコのポーズ、金魚運動、寝返りなどで、自律神経やリズム感が整っていきます。

14. スキンシップの力

触れ合うことで、絆ホルモン(オキシトシン)が分泌され、人とのつながりが深まります。皮ふや筋肉、内臓の状態もよくなり、心も落ち着いていきます。

15. カラダづくりは、私らしく生きる準備

どんな生き方をするにも、カラダが整っていることはとても大切。子どもも大人も、自分らしく笑顔で生きるために、一緒にカラダづくりをはじめましょう!

住所:〒501-2533 岐阜県岐阜市森東97番地

TEL:058-214-9300 FAX:058-214-9310

mail:info@foster-resilience.com

© 2021 れじりえんす